清华紫光:管理的最高境界是去除管理

追求管理最高境界

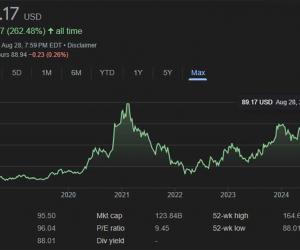

2000年8月,清华紫光(集团)总公司成功入主湖南古汉集团股份公司,成为该集团第一大股东,湖南古汉集团这家上市公司亦更名为清华紫光古汉生物制药股份有限公司,此举意在加大医药板块的资本投入,使清华紫光在医药领域的科研成果尽快转化为生产力成为可能。目前,清华紫光集团已经拥有了2家上市公司,一个是控股62.1%的清华紫光,另一个是控股21.4%的紫光生物。其中,清华紫光股票单价曾经一度达到106元,是非常特殊的高价股之一。集团的第三个板块——紫光环保也正在申请上市的过程之中。

清华紫光集团的前身为1988年成立的清华大学科技开发总公司,1993年4月,集团正式成立。13年的时间,仅仅30余人、资产150万元的校办公司,何以能成就为拥有21个事业部、9家子公司、3个合资企业并有2个子公司上市的高科技企业集团呢?

也许我们能够从清华紫光集团总裁张本正教授“管理的最高境界就是去除管理”的主张中,找到其中重要的一个答案。

张本正提出的去除管理并非不要管理,不要管理制度,而是让员工感受不到管理的存在,管理制度不会成为员工精神上的限制和束缚。

一个企业首先必须要有完善的管理制度。在制度完善的情况下,企业管理者如果不能对自己及各级下属的职权进行正确定位,是难以真正管好一个企业的。特别是总裁如果事无巨细,事必躬亲,对下属的职责越俎代庖,则根本没有精力和时间来制定应对市场竞争的策略,研究企业发展规则,最终将企业的前途葬送在自己手中。

张本正是位极有亲和力的老总。在与集团外部形形色色的人打交道的过程中,他很善于找到彼此的共同点和兴奋点,尽快拉近双方的距离,在几分钟之内就让对方感受到他的亲和力,高效率地解决问题。

与集团内部的人打交道,在制度层面,即原则问题上,他从不让步。张本正认为,规章制度制订出来,老总尤其要全力保障它的实施和生效,否则就形同虚设。对于不涉及原则的问题,则放手让员工去干。

张本正常对集团各级管理人员说:“公司里凡是你们能解决的事,我张本正绝不去干,不打‘双打’。企业家是要‘抓大放小’的,不可能什么都管死,因为很多事情可能员工的决策比你的决策会好得多。所以我是个既忙又不忙的总裁,我只管原则问题,不管一般问题;要说我忙,我一天到晚没事干;要说我闲,我一刻不停在想着那些大事:抓大紫光,谋大战略,求大发展。”

张本正最怕的是集团里总裁干副总裁的活,副总裁干总经理的活。总经理干经理的活,经理干普通员工的活,普通员工就没活可干了。这是一种人力资源的浪费。最理想的状态是,每一级都发挥潜力,经理能干总经理的活,总经理能干总裁的活,这样往上走,企业才最有希望。

企业文化:对外是一面旗帜对内是一种向心力

作为一个滋生在文化发源地的高科技企业集团,清华紫光有自己独特的一套企业文化,而这正是孕育清华紫光追求“去除管理”这一管理最高境界的沃土。

张本正认为:“企业文化是管理者要办成一个什么样的公司的宣言。对外是公司的一面旗帜,对内是一种向心力。一个企业真正有价值、有魅力、能够流传下来的东西,不是产品,而是它的文化”。

清华紫光的企业文化可以概括为“四大”文化:“大事业的追求、大舞台的胸怀、大舰队的体制、大家庭的感受”。这“四大”文化既有清华大学的文化浸染,又有清华紫光自己的内涵。前两个“大”汲取自清华大学校训中“自强不息,厚德载物”那种奋发和大气,鼓励员工要有成大器的志向和为集团大局着想的胸怀;后两个“大”,一是强调作为高科技企业的紫光适应信息社会特点建立事业部的活性结构,一是倡导一种甘苦与共的团队氛围。

大事业的追求

清华紫光强调,集团每一位员工必须有一个思想:每个人要干的不是个人发财,满足于一点小事,而是要干一番大事业。集团能给每位员工的是干一番事业的机会,开始创业阶段一定会很穷,但是泥饭碗也可以做大,做成金饭碗,所以只想混口饭吃的人绝对不适合呆在清华紫光。

大舞台的胸怀

随着集团的发展和壮大,为确保各分支机构“拧成一股绳,力往一处使”,形成巨大的合力,清华紫光倡导要有大舞台的胸怀,要求各分支机构要绝对服从集团总部。

“大舞台的胸怀”对外则是倡导一种良性竞争。大家都知道,紫光扫描仪市场占有份额第一,但是清华紫光并不搞恶意竞争,不想“整”死别人,不想搞垮对手而是把精力放在追求技术的不断更新,转向开发更专业化、尖端化、个性化的高档次产品上来,体现了清华校训:“自强不息,厚德载物”的包容性。

大舰队的体制

这是由高科技行业的特性所决定的。高科技产品要满足人们多样化、个性化、经常更新换代的需求,就要不断调整产业结构。过去传统工业的“大船结构”显然不符合要求了。而“大舰队”的柔性结构则可以随时增加或剔除“小船”,每条“小船”好调头,这样就能保持活力,增加抗风险的能力。

大家庭的感受

集团力求使每个“紫光人”都把企业当作自己的家。早在1993年。集团就率先提出“人才工程”的概念,员工最需要什么,紫光就力求给他什么,让员工真正感受到企业这个大家庭的温暖。

大事业的追求

在清华紫光的文化中,十分鼓励员工对事业的追求。而正是清华紫光形成了良好的干事业的氛围,才使得集团吸引了许多优秀人才。

在1999年底到2000年初的时候,集团投资将近1.1亿元成立了一家专门从事高端路由器研究、开发、生产的网络公司,但是谁来任这个公司的总裁呢?集团向社会公开招聘,最后在外企工作了十几年、 CYSBASE中国区的副总裁看重清华紫光的创业事业,宁愿放弃CYS— BASE的百万年薪、期权,来到清华紫光。

集团常务副总裁张喜民说:“对于那些真正想做一番事业的人,我们会给他们提供最好的条件和环境。CYSBASE中国区副总裁来了以后,我们提供紫光从来没有过的优惠,允许他的员工自己持股,公司可以按美国公司的方式运作。”

在人才提升上,清华重点看业绩和管理才能。3年前,集团招收了一批毕业生,其中有一个是学法律的,他主动要求到市场一线去。2000年,他带领的小部门完成了3亿多的销售额。因为他的业绩,2001年,集团把他的部门独立出来,专门成立了一个事业部,让他出任总经理。

张喜民对此事深有感触:“这件事在公司产生了很大的影响,使年轻人都觉得:只要你好好干,只要你有能力,你都可以得到提升!”清华紫光处处都体现出对事业心的鼓励。

清华紫光股份有限公司副总裁兼环境工程中心总经理李星文对紫光环保的创业环境有一个生动的比喻:“清华紫光环保人才资源开发的原则是珍珠形成原理,一个珍珠的孕育过程就是一颗珍珠形成的过程,假若每个员工是未形成珍珠前的一粒砂子,那清华紫光环保就是孕育珍珠的蚌。砂子只是砂子,但如果经过蚌的孕育,那就不再是砂子,而是闪光的珍珠。清华紫光环保就是希望每个员工在经过清华紫光环保这个孕育基地后,个个都能闪烁,个个都能发光。在实际工作中,清华紫光环保将培育业务方向和培养人才结合起来,给每一个创业者提供一个广阔的发展空间,并把人文关怀与个人的事业追求融合起来,给每个员工创造一种融洽的文化氛围和和谐的工作环境,真正做到‘海阔凭鱼跃,天高任鸟飞’。”

在清华紫光,总裁张本正的经历最富传奇色彩,而张本正的经历也最集中体现了企业文化的第一条:“大事业的追求”。

13年前,清华大学校长张孝文点名让张本正参与筹办清华大学科技开发总公司,张本正的第一反应就是“不情愿”。当时校长对他说: