后疫情时代的全球化发展困境及前景

美国《外交政策》杂志近日刊文《去全球化浪潮及其危险》称,如今,一种新的“去全球化”共识在西方世界形成。一些人认为,全球化正走向糟糕的结局。随着新冠肺炎疫情在全球层面的持续蔓延,全球化进程受到了二战以来的最大冲击。事实上,全球化遭遇的危机在疫情之前就已显露,疫情可视为这一危机的“催化剂”。长期以来根深蒂固的全球性问题、当前变幻莫测的国际形势、“逆全球化”由暗流涌动到大幅肆虐等,都为当前全球化进程带来了前所未有的阻力与障碍。那么,当前全球化进程面临着怎样的发展困境?“逆全球化”的背后反映了西方国家的何种社会矛盾?后疫情时代的全球化之路应何去何从?为探寻这些问题,本文梳理了学界观点并采访了相关学者。

全球化进程陷入阻滞

英国牛津大学布拉瓦尼克政府学院公共政策副教授托马斯·黑尔(Thomas Hale)与杜伦大学政治与国际关系教授大卫·赫尔德(David Held)在共同撰写的文章中指出,二战后秩序受益于一个基本良性的国际体系循环。在这个循环中,日益深化的全球化让更深层次的国际合作成为必然。国际机构及其分支的数量从1950年的几百个增加到今天的7000余个。

正如“内嵌自由主义”概念的提出者约翰·鲁杰(John Ruggie)所言,正是通过将全球经济“嵌入”一个国内监管和全球治理相辅相成的体系中,工业化国家才得以维持经济奇迹。然而,黑尔与赫尔德指出,某种程度上而言,这一体系运行得很好。随着越来越多有多样化需求的国家加入全球经济体系,达成共识变得比以往更加困难。全球问题开始趋于复杂化,国与国之间的相互依存方式需要做出深刻调整。与之相伴的结局是,许多国际机构陷入停滞和碎片化,全球治理陷入困境。

美国政治新闻网站“POLITICO”刊文称,多年来全球化的蓬勃发展如今迎来了遭受巨大挫折的新现实。新冠肺炎疫情做到了美国推行的保护主义未能做到的事情,也做到了反全球化倡导者几十年来未能做到的事情。疫情大流行对全球化的冲击促使各国政界迫切寻求新的解决方案。几年前,重塑全球贸易的政治努力,一次又一次在关注出口商和工人的利益、呼吁达成“更好的全球协议”、加强环境与劳工保护、坚持贸易公平的政治口号下展开。然而,如今从白宫到国会到各大商学院,辩论的主题不再是全球化在多大程度上促进了“贸易公平”或跨国企业如何受益于“经营利润”,而是疫情的肆虐为全球化增加了哪些风险与不确定性。

文章评论道,在世界各国面临从个人防护装备、药品到笔记本电脑等各种物资的突然短缺之际,这场疫情赤裸裸地展示了世界对进口基本商品,尤其是对来自中国的商品的依赖程度。全球供应链的中断不再是经济学课本上的内容,而是一个摆在面前的生死攸关的问题。

在“POLITICO”推出的新一季聚焦全球化的专题采访中,“脆弱性”取代“效率”成为了商界领袖和经济学家等受访者口中的关键词。美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院副教授阿德戈克·奥克(Adegoke Oke)将全球供应链比作一场拔河游戏:如果一个参与者倒下,团队中的其他人也可能会倒下——薄弱环节实际上决定了链条的强度。“在过去,我们一直教学生如何优化供应链,降低成本,以期最大程度上提高供应链效率。多年来,全球很多公司对降低成本这门艺术颇有心得。然而,这样做的后果是,在遭遇突发压力时,供应链会变得非常脆弱。”

美国哈德逊研究所高级研究员汤姆·杜斯特伯格(Tom Duesterberg)认为:“新冠肺炎疫情所做的就是像激光一样让人们关注这个问题,全球70%的海运入境港口一度受其影响。事实证明,全球供应链非常脆弱,必须使其更具弹性。而重焕‘复原力’的有效途径,就是将关键产品的跨国生产转移回本国,但这无疑不利于全球化进程。”

黑尔与赫尔德以犀利的文笔指出:“如今,我们管理全球化的能力不断萎缩。这一后果是严重的。我们无力控制2008—2009年的金融危机,全球因而损失了数万亿的家庭财富和数百万个工作岗位;我们还没有建立起充分的保障措施来防止下一场危机的爆发;我们脆弱的国际难民制度未能减轻因冲突而流离失所的数百万人的痛苦。尽管国际社会在减缓全球气候变化方面取得了一些进展,但全球范围内依旧频发的严重干旱、洪水、风暴和火灾凸显出我们还有很长的路要走。”

去全球化导致经济衰退

黑尔与赫尔德指出,由于一系列全球问题未能得到及时处理,引发了一场又一场“去全球化”浪潮及抗议运动。世界秩序赖以生存的国内基础遭到攻击,国际体系被进一步削弱——这是一种自我强化的僵局,而僵局反过来又降低了人类管理全球化和处理全球问题的能力。世界上很大一部分人口因此受到了影响。

英国伦敦国王学院中国研究所主任凯瑞·布朗(Kerry Brown)在接受本报记者采访时表示,近年来,一些全球化的抵制者认为,全球化导致了国家权力的分散。为参与到全球化体系中,所有国家都不得已放弃一部分主权。在他们看来,全球化对各国主权存在普遍侵蚀和制约,对在国际事务中占有主导地位的西方大国尤为如此。

美国《外交政策》杂志分析到,随着全球层面的混乱及危机接踵而至,一种新的声音在世界发达经济体中形成:是时候去全球化了。这些国家倡导更严格地控制边境、建立所谓有弹性的封闭供应链、在关键技术上追求自给自足、不顾全球贸易规则向对手实施贸易制裁……然而,去全球化也有其自身的代价和危险,导致从通胀上升到劳动力短缺,从保护主义抬头到对全球金融体系的压力等诸多后果。全世界需要强有力的举措来遏制这一势头,并帮助一些国家的政府从极端的分裂倾向中回到正轨。

过去40余年来,全球化在控制通胀方面发挥了重要作用。跨国企业通过更为细化的供应链、从便宜的地方采购、使用准时制生产来减少库存等方式削减成本,这使大多数消费品的价格在全球需求飙升的情况下依然保持了下降趋势。自由贸易还迫使国内公司压低价格,与进口产品进行竞争。从1980—2010年,中国、印度等国的本土市场向全球经济的开放使全球劳动力规模增加了一倍,由此产生的竞争限制了发达经济体的工资增长。尽管在美国或欧洲,工资停滞不是值得庆祝的事情,但它客观上抑制了通胀压力。

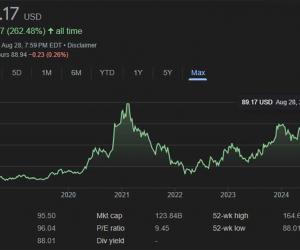

《外交政策》杂志分析称,然而,当前出现的去全球化势头加剧了通货膨胀,尤其是在美国。几年前,特朗普政府的贸易关税政策推高了美国当地木材、钢铁、太阳能电池板等的价格。随后,新冠肺炎疫情导致工厂关闭、严格的边境限制、服务型经济几近瘫痪……所有这些都增加了通胀压力。此外,还需仔细审查和批评西方对俄罗斯的贸易和金融制裁。西方银行冻结俄罗斯央行外汇资产、俄罗斯也被禁止进口大多数西方商品,这些行动将迫使全球化网络中的一些国家向内向型经济模式发展,“允许世界大部分地区从全球贸易中受益”的良性治理规则将进一步削弱。对俄进行严厉经济制裁扰乱了全球能源和食品供应,加速了世界各地燃料和食品价格的上涨。美国2022年3月份消费者价格指数较2021年同期上涨8.5%,为1981年以来最高。鉴于俄罗斯石油和天然气供应的不确定性,欧洲的通胀率几乎与美国持平,短期内还可能快速上升。欧洲各国央行正考虑提高利率以抑制物价上涨,而这可能导致新一轮经济衰退。许多亚洲国家迫切希望美国在贸易方面采取新的举措以应对全球化危机,然而美国当政者却在鼓吹工业回流。

逆全球化反映资本主义危机

随着去全球化声音的此起彼伏,升级版的“逆全球化”席卷而来。近年来,“逆全球化”在欧美瓜熟蒂落,有关其根源及本质的探讨也成为学界的一大研究重点。学者普遍认为,“逆全球化”反映了西方发达国家各矛盾主体间的经济利益冲突,一些所谓的“全球化输家”将其失败原因归咎为全球化红利分配不均。

根据世界银行报告,过去40余年的全球化使跨国企业高管、华尔街银行巨头等全球财富占比前1%的富人财富急剧增加。这种态势一方面让发达国家上流阶层在全球化过程中不断攫取巨额利润,另一方面则导致被遗弃的工人阶层等白人保守派对全球化愈发抗拒。

在畅销书《乡下人的悲歌》中,J. D. 万斯(J. D. Vance)将美国白人工人阶层称为“美国最悲观的群体”。作者成长于经济全球化冲击下美国“铁锈地带”制造业日益衰落的时代背景之下,他以亲身经历揭露了该地带工薪族面对现实的绝望与无力感。书中指出,“铁锈地带”这一群体的生活状况与底层黑人群体无异。“比贫穷更可怕的是失去希望”,作者如此描述道。在愈加失衡的财富分化格局之下,美国南方白人平民的不满情绪逐渐积累并爆发,难以弥合的社会裂痕造成了“政治极化”。

“如果‘铁锈地带’的工人未曾丢掉工作或未曾拖欠抵押贷款,当年特朗普总统的选举前景会发生怎样的变化?如果欧洲未曾爆发难民危机,英国脱欧的可能性有多大?”黑尔与赫尔德在文中发问道。

二人指出,面对受挫的全球化,一些极端民族主义者自然会做出反应,试图借助国家主权重新寻求来自国家层面的控制力。如此的政治生态让民族主义政治家和民粹主义领导人获得成功。全球问题专家丹尼·罗德里克(Dani Rodrik)曾说,明智的政府可以利用这一机会更加有效地监管全球化。然而事实却是,这些“获得成功”的领导人往往完全拒绝全球合作和开放,也不愿探索富有成效的解决方案。这往往会加剧那些当初让他们有机可乘并助推其登上权力“神坛”的政治痼疾。

巴西米纳斯吉拉斯州天主教大学国际关系教授加维尔·瓦德尔(Javiel Vadell)从资本主义生产方式全球扩张的视角向记者阐释称,“逆全球化”是资本主义在全球范围内进行自我调控的不良后果。过去长期以来形成的全球化,本质上是由欧美发达资本主义国家主导的、以金融自由为基础的新自由主义全球化,而金融自由的治理受到西方霸权、美元、国际私人资本的支配和统治。当前,资本主义的“两极分化效应”正在西方发达社会中制造更多的苦难和不平等。疫情在加速全球层面“逆全球化”进程的同时,也暴露出西方社会的严重社会问题,民粹主义者得以上台执政则反映了资本主义社会普遍存在的体制危机和社会矛盾。随着单极世界的时代成为过去,全球资本主义正处于衰落与枯竭的过程中。20世纪末、21世纪在美国以特定形式出现的帝国主义(亦称“垄断资本主义”或“现代资本主义”)是资本主义发展的最后阶段,其干涉他国内政的形式从微妙的“混合战争”演变为以阿富汗战争为代表的直接战争。新兴国家的整体崛起标志着国际体系发生了深刻变化,但不意味着单边主义和帝国主义倾向已彻底走向终结。

改善全球治理方为正途

尽管面临重重阻隔,人们必须承认全球化乃大势所趋。在高度交融与连接的全球体系中,没有任何一个国家或地区可以独善其身。

“在当前人类面临流行病加剧、灾害频出等各类挑战叠加的情形下,如果没有各国之间的深入合作和对全球化的承诺,许多人类共有的问题是无法解决的。尽管全球很多地区存在不少强调地方自治、自主表达权的去全球化机构和组织,我认为全球化潮流对大多数人而言,是无法也不应该去逃避的。脱离欧盟后的英国就是一个例证,如今它依旧像以往一样依赖盟友和全球网络。”布朗表示。

黑尔与赫尔德称,让全球治理重新变得重要,将是一个长达数年的挑战。全球治理陷入僵局与逆全球化的蔓延表明,我们不能仅从单个国家来孤立地理解这一趋势。在一个相互依存的世界里,要真正“加强一国的国家主权”,需要在国际层面更好地管理全球化。令人欣喜的是,我们已经看到了变化的路径——无论是举办跨国活动以应对气候变化的大型城市,还是欢迎移民和难民的地方社区,不同的行动者正在设计解决全球挑战的新方法,而《巴黎协定》及联合国可持续发展目标等政治宣言使人类共同聚焦于长远项目。如果能在这些积极趋势的基础上找到更为新颖的方式来凝聚全球化共识,并实现真正利益共享,逆全球化的根基将被弱化。但如果这一尝试失败了,“逆全球化”反弹的恶性循环将继续呈螺旋状上升。

正如恩格斯所言,“没有哪一次巨大的历史灾难,不是以历史的进步为补偿”。牛津大学全球化与发展教授伊恩·戈尔丁(Ian Goldin)总结道,人类应在当前的混乱和不确定性中看到机会,而新冠肺炎疫情创造了一个关键时刻。虽然未来晦暗不明,但抓住这一历史性时刻,就能扭转潮流,重新塑造个人和集体的命运。我们需要沿着通往更美好世界的道路前进。